Интернет-время «Своч»

Интересно насколько по-разному люди записывают время. Если я пишу от руки, предпочитаю писать минуты в верхнем индексе — «8³⁵». Более свежие люди так не делают, пишут «8:35» или, гораздо реже, «8.35».

Последняя форма записи подтолкнула мои размышления к тому, какой у нас, в сущности, странный способ измерения времени.

«8.35» похоже на десятичную дробь, но на самом деле основание дробной части тут — 60, а у целой — 12 или 24, в зависимости от обстоятельств. Наверняка все об этом думают время от времени.

Я знаю, что было несколько попыток предложить что-то взамен, и одна из них случилась на моей памяти — это так называемое «интернет-время» компании «Своч».

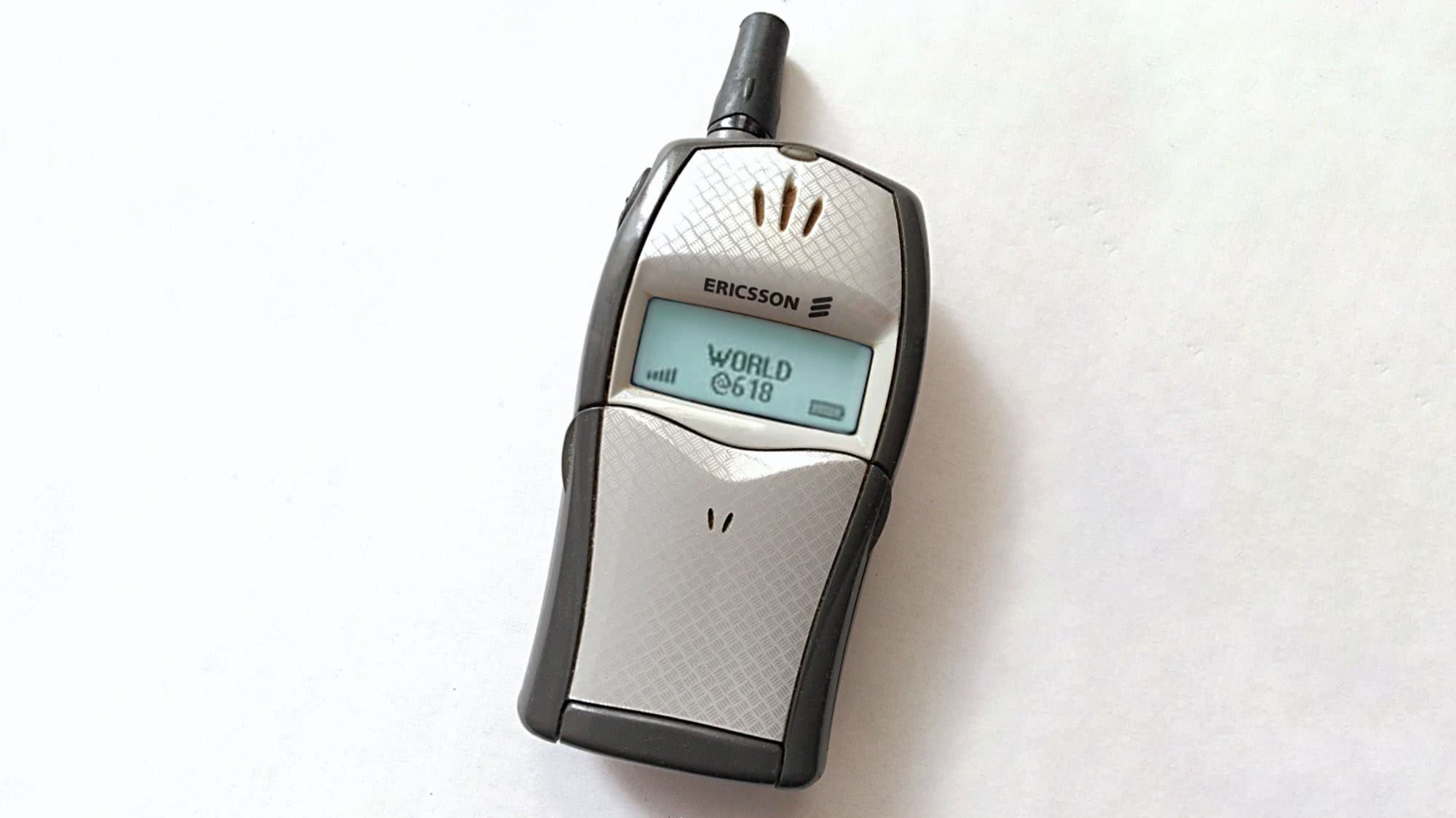

Швейцарская компания «Своч» (Swatch) занимается наручными часами. Не знаю как у неё сейчас с известностью, а конце 90-х—начале 2000-х, у нас в стране она была очень узнаваемой, думаю, как и во всём мире.

Видимо на волне этой популярности, в 1998-м году компания анонсировала так называемое интернет-время. Интернет тогда был крошечный и об этом писали многие, событие было широкоизвестное.

Идея была в том, чтобы разделить сутки на тысячу «битов» — от нуля до 999, каждый «бит» (beat) равнялся 86,4 секунды, при этом отсчёт начинался с часового пояса UTC+01:00.

Время записывалось, начиная с символа «@» (он тогда прочно ассоциировался с интернетом) и добивалось нулями до трёх разрядов. Например: «@007», «@013» и так далее.

Вот небольшая программа на «Расте» для вывода текущего времени в этом формате:

use chrono::{Utc, Timelike, Duration as D};

use std::thread;

use std::time::Duration;

fn main() {

const SECS_IN_BEAT: f64 = 86.4;

loop {

let seconds = (Utc::now() + D::hours(1)).num_seconds_from_midnight() as f64;

let beat = (seconds / SECS_IN_BEAT).floor();

print!("🕰️ @{}\n\x1b[A\x1b[G", format!("{:03}", beat));

let duration = (1. + beat) * SECS_IN_BEAT - seconds;

thread::sleep(Duration::from_secs_f64(duration));

}

}Идея свою минуту славы получила, — я помню, компания «Эрикссон» выпустила телефон, который умел отображать время в этом формате, в языке ПХП добавили поддержку этого формата в функции работы со временем, а «Своч» выпустила часы, где в первой строке было традиционное время, а ниже — время в интернет-формате.

Не дожив даже до середины 2000-х, формат постепенно потерял популярность и был забыт. Идея была интересная, но в каком-то смысле опередившая своё время. Интернет был недостаточно распространён, чтобы было много поводов договариваться о чём-то в едином временном поле.

Сейчас для видеосозвонов или онлайн-игр такое могло бы пригодиться. С заказчиками в других часовых поясах мне нередко приходится уточнять по какому времени мы договариваемся о созвоне, — московскому или местному.

К настоящему моменту, я считаю, поезд интернет-времени уже ушёл. Когда интернет воспринимался что-то новое, что-то, диктующее свои законы, в нём могло появиться собственное время. Теперь вряд ли.