«Говорящая бумага»

В СССР было придумано немало интересного и уникального. Как это всегда бывает, не всё было доведено по практического воплощения. Ещё какая-то часть, в силу неких причин, не получила распространения и была забыта. Об одном из таких уникальных и забытых решений я недавно узнал и хочу сегодня рассказать.

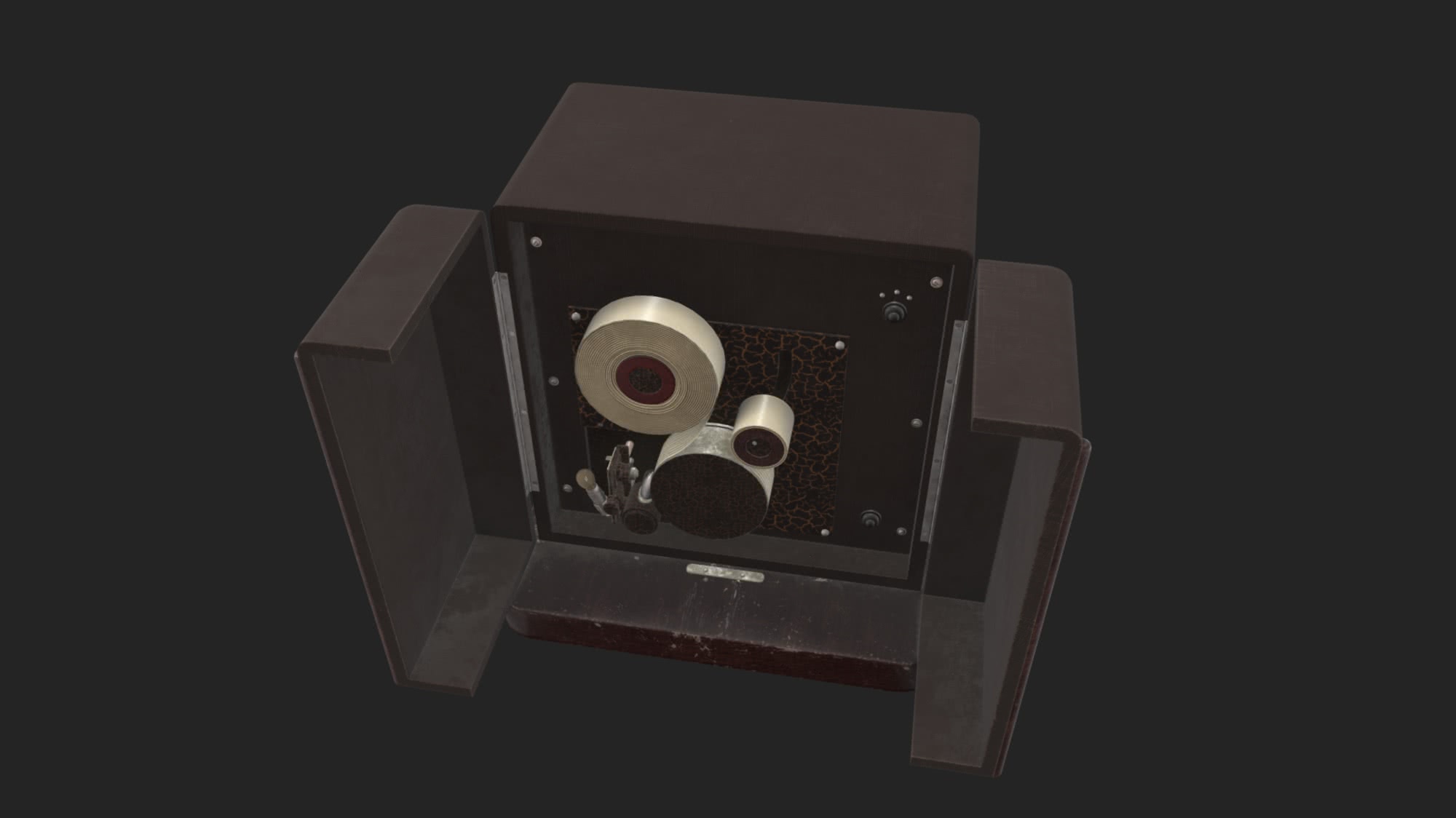

В 1931 году инженер Борис Павлович Скворцов совместно с режиссером-документалистом Светозаровым представили миру «Говорящую бумагу». Этот аппарат предложил использовать бумагу в качестве носителя звуковой информации. Впервые звук записывался на бумажную ленту, а затем считывался фотоэлементом.

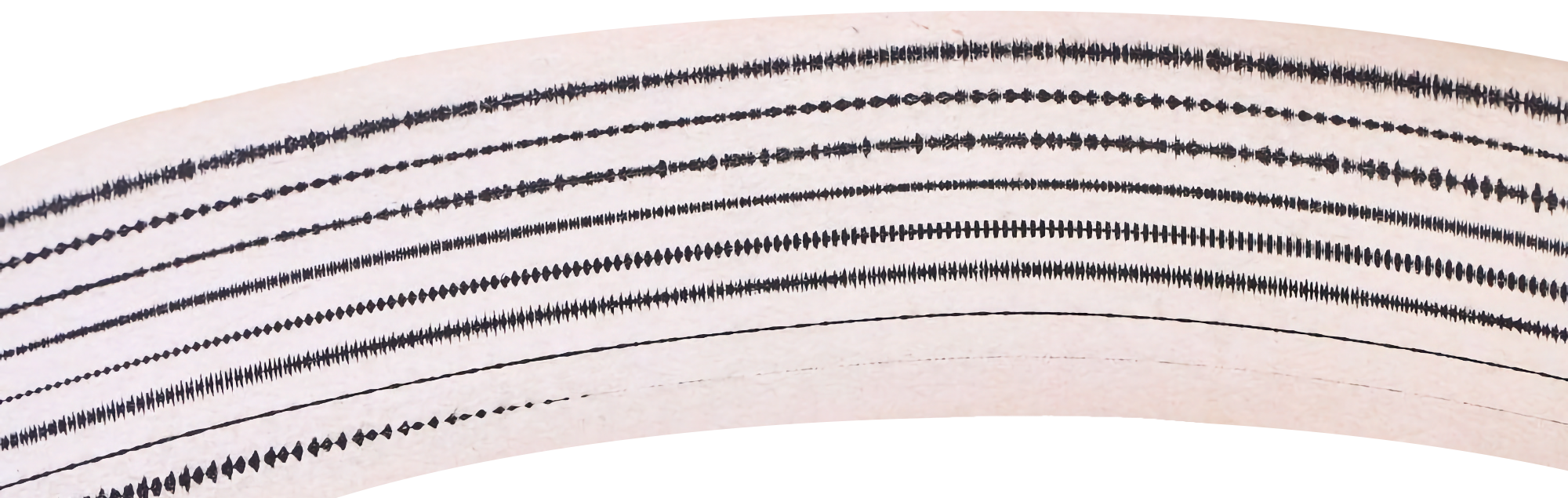

Если расписывать более подробно, принцип работы «Говорящей бумаги» был следующим. Звук с микрофона усиливался и колебал перо с чернилами, оставляя на бумажной ленте черные бороздки. При считывании эти бороздки проходили перед фотоэлементом, который реагировал на изменения освещения. Электросигнал, созданный фотоэлементом, усиливался и передавался на громкоговоритель для воспроизведения звука.

Первые аппараты были созданы в 1941 году, но серийное производство началось только в 1944 году. Было выпущено около тысячи экземпляров, после чего производство свернули.

У «говорящей бумаги» не было шансов. Она, конечно, копировалась куда легче и была куда устойчивее к повторному воспроизведению, чем распространённые тогда грампластинки, но примерно в то же временя в мире начала появляться магнитофонная плёнка.

Из-за специфики носителя процесс воспроизведения с бумаги был более шумным, чем у магнитофона, да и звук был с изъянами из-за неравномерного впитывания носителем краски и недостаточного широкого диапазона, который можно было уместить на бумаге при разумной скорости её протяжки.

У меня на странице можно послушать переписанный с «говорящей бумаги» фокстрот «Игра на пальцах», исполненный джаз-оркестром под управлением Александра Цфасмана.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sound-on-film

Причём тут бумага? Плюсы бумаги — дешёвый носитель, просто копировать. Да и принцип различается — дорожек восемь.